今天给各位分享标准地震振幅毫米的知识,其中也会对地震振幅58毫米进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文大纲:

- 〖壹〗、地震规模

- 〖贰〗、地震震级

- 〖叁〗、测地震级数时为什么要使用标准地震振幅?

- 〖肆〗、地震震级大小取决于什么

- 〖伍〗、地震分为几个震级?

地震规模

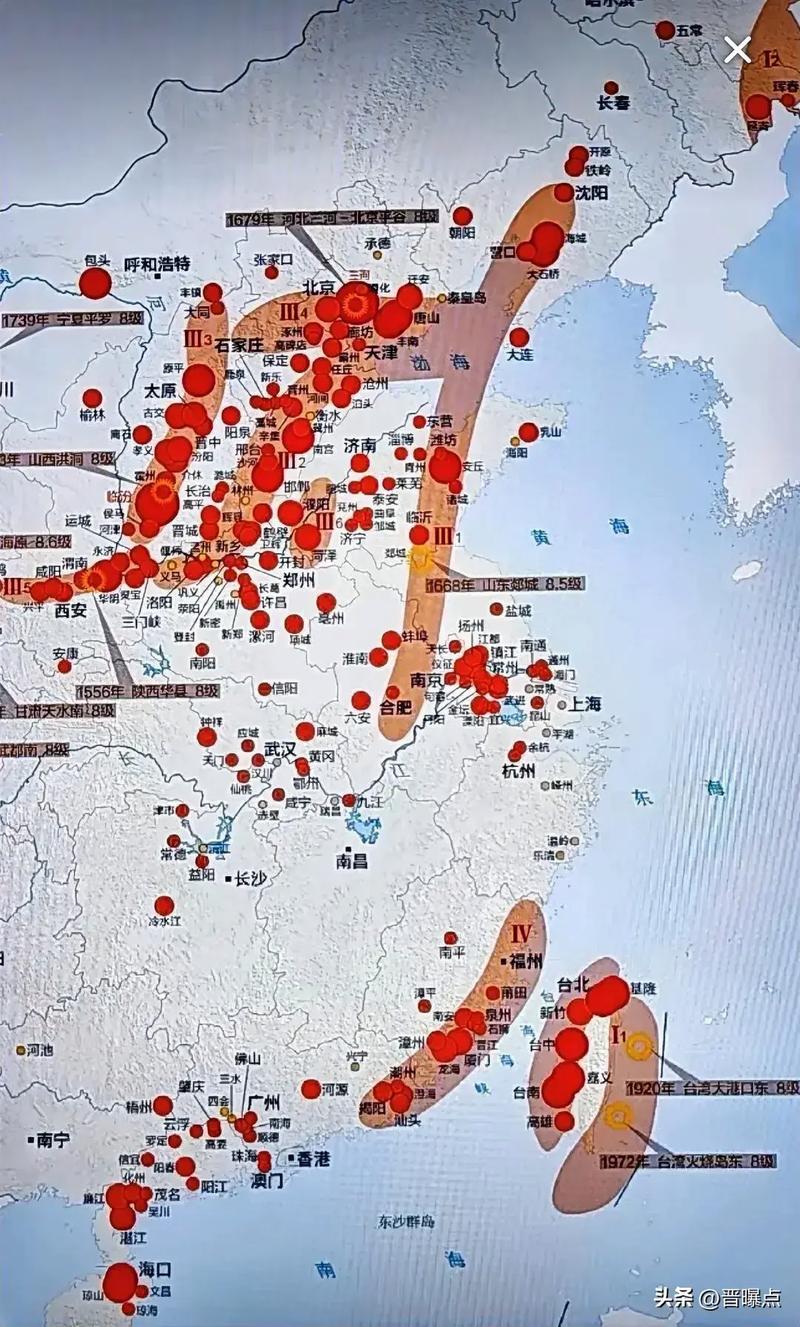

震度与地震规模是两个不同的概念,常被混淆。地震规模表示地震释放的能量大小,它是一个固定数值,反映地震的强度。而震度则指能量传递至地面后对地面的影响程度,它与地震深度和震中与观测点的距离有关。同一地震在不同地点的震度会有所不同。即便地震规模相同,不同地点也可能出现不同的震度。

小于里氏规模5的地震,人们一般不易感觉到,称为小震或者是微震;里氏规模5~0的地震,震中附近的人会有不同程度的感觉,称为有感地震,全世界每年大约发生十几万次;大于里氏规模0的地震,会造成建筑物不同程度的损坏,称为破坏性地震。里氏规模5以上的地震可以在全球范围内监测到。

年美国阿拉斯加地震:地震规模为2级,是美国历史上最强的地震之一,造成了地质和环境上的重大影响。1952年俄罗斯地震:地震规模为0级,是有记录以来最强的欧洲地震,造成约2900人死亡。2010年智利地震:地震规模为8级,是智利历史上最强烈的地震之一,造成了严重的财产损失和人员伤亡。

年智利地震:这次地震发生在1960年5月22日,地震规模为5级,是历史上最强的地震之一。地震引发了海啸,并导致了数千人死亡。2004年印度洋地震:这次地震发生在2004年12月26日,地震规模为1级。地震引发了海啸,并影响了印度尼西亚、斯里兰卡、印度和泰国等地区,共造成超过22万人死亡。

有记录以来,历史上最大的地震发生在1960年5月22日19时11分的智利,其里氏规模达5。“里氏震级”具体是指根据离震中一定距离所观测到的地震波幅度和周期,并考虑从震源到观测点的地震波衰减,通过一定公式计算得出的震源处地震的大小。

级地震释放的能量较大,可能会造成一些轻微破坏,比如老旧建筑物出现裂缝、物品掉落等。在人口相对密集地区,5 级地震也可能导致人员受伤。6 级地震的破坏力明显增强,一些不太坚固的建筑可能出现墙体倒塌等情况,会对人员和财产安全构成较大威胁,还可能引发山体滑坡等次生灾害。

地震震级

弱震震级小于3级。如果震源不是很浅,这种地震人们一般不易觉察。有感地震震级等于或大于3级、小于或等于5级。这种地震人们能够感觉到,但一般不会造成破坏。中强震震级大于5级、小于6级。属于可造成破坏的地震,但破坏轻重还与震源深度、震中距等多种因素有关。

地震震级一共分为9个等级。 小于1级的地震通常被称为超微震。 震级在1级到3级之间的地震称为弱震或微震,这类地震若震源较深,人们通常感觉不到。 震级在3级到5级之间的地震被定义为有感地震,人们能够感觉到这类地震,但通常不会造成破坏。

有感地震:震级在3级到5级之间的地震,人们能够感觉到,但通常不会造成破坏。 中强震:震级在5级到6级之间的地震,其破坏程度取决于震源深度和震中距离等因素。 强震:震级在6级到8级之间的地震,这类地震具有极大的破坏力,可能导致人员伤亡和经济损失。

地震震级一共分为九个等级,根据九个等级可以分为弱震、有感地震、中强震和强震。弱震:弱震是震级小于3级的地震,这种地震人类一般不会察觉到。有感地震:有感地震是震级等于或者大于3级、小于或者等于5级的地震,这类地震人类可以感知到,不过一般不会造成破坏。

测地震级数时为什么要使用标准地震振幅?

地震震级是根据地震仪记录的地震波振幅来测定的,一般采用里氏震级标准。震级(M)是据震中100KM处的标准地震仪(周期0.8s,衰减常数约等于1,放大倍率2800倍)所记录的地震波最大振幅值的对数来表示的。

地震震级是根据地震仪记录的地震波振幅来测定的,一般采用里氏震级标准。震级每相差1级,地震释放的能量相差约30倍。

地震级数是根据地震释放的能量来划分的,采用的方法是里氏地震规模,这是由芮希特和古腾堡于1935年提出的。里氏规模是地震波最大振幅以10为底的对数,以距震中100千米的距离为标准。每增加一级震级,释放的能量大约增加32倍,而相差二级的震级能量相差约1000倍。

地震震级是衡量地震大小的指标,它取决于地震释放的能量。能量释放得越多,震级就越大。地震释放的能量是通过记录地震仪上的震波最大振幅来确定的。由于地震仪器的性能和中距离的不同,记录到的振幅也会有所差异,因此我们需要以标准地震仪和标准震中距的记录作为借鉴。

M是magnitude的意思,也就是震级,地震震级是根据地震仪记录的地震波振幅来测定的,一般采用里氏震级标准。震级(M)是据震中100KM处的标准地震仪所记录的地震波最大振幅值的对数来表示的。

地震震级大小取决于什么

〖壹〗、简而言之,释放出的能量越多,震级就越大。具体来说,如果一个地震仪在离震中100千米的地方测得振幅为1微米,其放大倍率为2800、周期为0.8秒、阻尼系数为0.8,那么这个地震的震级就被定为0级。以此为基准,通过一定的公式,我们可以推算出各级的震级。大约每增加一级,地震的能量就会增加33倍。

〖贰〗、地震的震级大小取决于地震释放的能量。释放的能量越多,震级就越大。地震学家通常使用放大倍率2800、周期0.8秒、阻尼系数0.8的地震仪,在距离震中100千米的地方测量振幅1微米的地震作为零级标准。然后,通过特定公式计算出各级震级,大约每增加一级,地震能量就会增大33倍。

〖叁〗、地震震级的大小是根据地震释放的能量来确定的。 科学家们使用地震仪或其他地震监测设备来测量地震释放的能量。 测量结果与已知震级的地震进行比较,从而确定地震的震级。 地震的震级越高,释放的能量就越大,引起的地震波及破坏也就越强烈。

〖肆〗、震级与地震释放出来的能量有关。释放出来的能量越多,震级就愈大。放大倍率2800、周期0.8秒、阻尼系数0.8的地震仪在离震中100千米所测振幅1微米的地震作为零级,以此为标准,再按一定公式推算各级的震级,大约每增大一级,地震能量增大33倍。

地震分为几个震级?

可以分为四个等级。震级大小可把划分为以下几类:弱震震级小于3级。如果震源不是很浅,这种人们一般不易觉察。有感震级等于或大于3级、小于或等于5级。这种人们能够感觉到,但一般不会造成破坏。中强震震级大于5级、小于6级。

地震震级一共分为7个等级,分别是:微震、弱震、中震、强震、大地震、特大地震、巨大地震。其中,前三个等级的震级非常小,通常不会造成破坏,而后三个等级的震级则非常巨大,能够造成毁灭性的灾难。

地震震级一共分为九个等级,从微弱的小震到破坏力极强的巨大地震。这些等级分别是: 微震:地震能量释放较小,地面运动微弱,通常只有地震仪能检测到,不会对建筑物造成破坏。 弱震:地震能量释放适中,地面运动较弱,可能导致建筑物轻微损坏或地基松动。

地震震级一共分为9个等级。 小于1级的地震通常被称为超微震。 震级在1级到3级之间的地震称为弱震或微震,这类地震若震源较深,人们通常感觉不到。 震级在3级到5级之间的地震被定义为有感地震,人们能够感觉到这类地震,但通常不会造成破坏。

地震的震级分为九个等级,这些等级将地震从弱到强进行了分类。以下是地震震级的详细划分: 弱震:震级小于3级的地震通常不会被人类察觉。 有感地震:震级在3级到5级之间的地震,人们能够感觉到,但通常不会造成破坏。

地震的等级分为以下几个级别: 超微震:小于1级的地震,通常不会被人感觉到,只有通过地震仪才能检测到。 弱震或微震:震级在1级到3级之间,虽然可能不被大多数人感觉到,但地震仪能够记录到。

关于标准地震振幅毫米和地震振幅58毫米的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~