大家好,关于地震的测量方法很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于地震的测量指标的知识,希望对各位有所帮助!

本文大纲:

- 〖壹〗、震级测定方法

- 〖贰〗、地动仪是怎么测量地震的

- 〖叁〗、地震勘探的勘探方法

- 〖肆〗、地震中怎样测量震源位置

- 〖伍〗、怎样测地震深度,幅度?

- 〖陆〗、地震监测地震监测的方法和手段

- 〖柒〗、震级的测定方法

- 〖捌〗、地震的大小可以用什么和什么两种方式来衡量

- 〖玖〗、地震的级别是怎样测出来的?已经发生了还测得出来?

震级测定方法

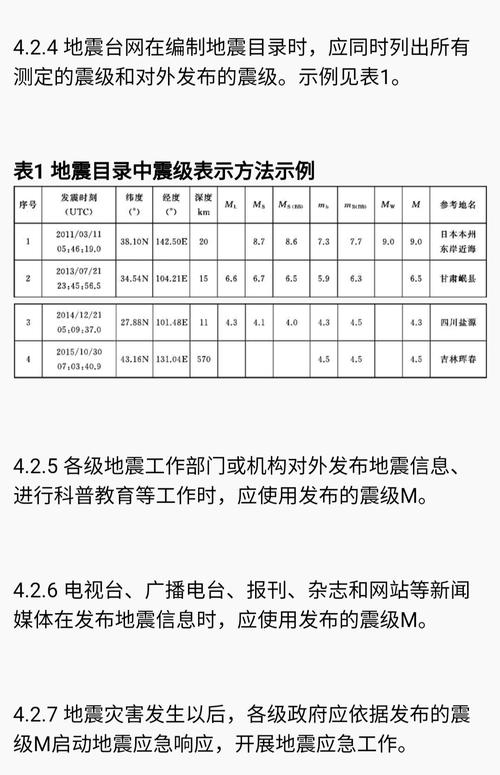

中国的震级测定方法主要依赖于地震面波质点运动的最大值,这个值通过公式 M=lg(A/T)max+ σ(Δ) 来计算,其中 A 代表地震面波的最大地动位移,取水平方向的矢量和,单位为微米;T 是相应的周期,以秒为单位;而 Δ 是震中距,以度为单位。

震级通常是通过地震仪记录到的地面运动的振动幅度来测定的。由于地震波传播路径、地震台台址条件等的差异,不同台站所测定的震级不尽相同,所以常常取各台的平均值作为一次地震的震级。地震发生时,距震中较近的台站常会因为仪器记录振幅“出格”而难以确定震级,此时就必须借助更远的台站来测定。

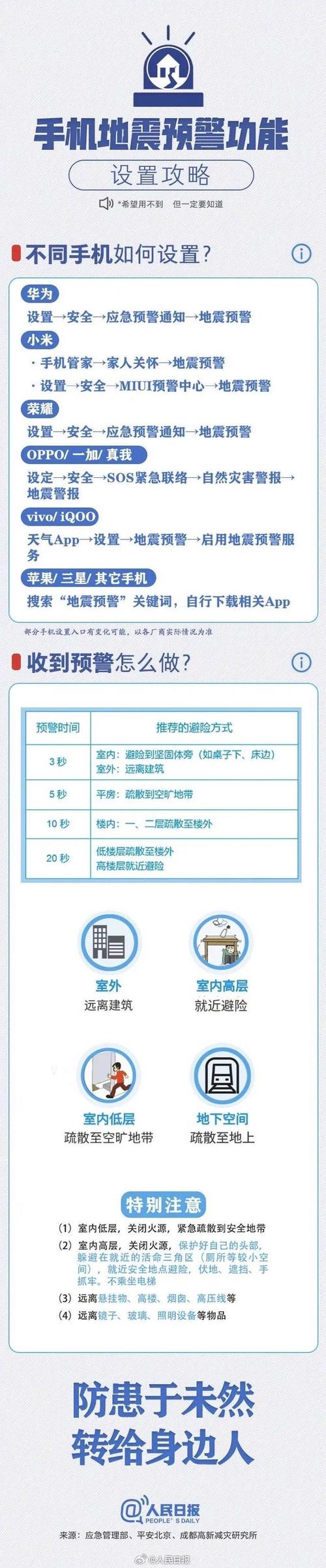

判断地震的远近和大小的方法:地震有大有小,有远有近,不同大小、远近的地震造成的破坏程度不同,采取避险的方法也不同。远震、小震不用理,近震、大震才需要避险。因此,地震发生时,人们应沉着冷静,注意判断地震的大小、远近。

地动仪是怎么测量地震的

〖壹〗、从原理上讲,地动仪本质是一种利用振荡来检测地震的仪器。当地球发生地震时,地震波是以地震中心为圆心向四面八方传播的,到达地表后,也就产生了地面振动。这些地震波会引起地动仪中的水银滴沿着固定的轨道运动,并产生振荡。

〖贰〗、张衡发明的地动仪式怎么测知地震了?张衡地动仪的原理是基于地震波的传播和反射原理,通过观察仪器上的指针来判断地震的方向和强度。地动仪的测震原理模仿了悬挂物对地震的反应,技术实现上借鉴了门闩类的触发机构,通过龙首吐丸的方式留下了发生地震的证据。

〖叁〗、倾斜会使对应方向的龙嘴向上翘起,进而触动龙嘴里的珠子,使其掉落下来。 地动仪能够判断出地震发生的方向,但它无法提供地震的具体大小、发生时间和确切地点。 此外,地动仪对震级较小的地震反应不明显,它主要对震级较大的地震有较为明显的反应。

〖肆〗、张衡的地动仪是一种古代地震检测仪器,其工作原理是通过感应地震波来检测地震活动。 地震波的类型 地震波分为纵波(P波)和横波(S波)。纵波的质点运动方向与波的传播方向一致,速度较快,首先到达震中,主要导致地面上下振动。

〖伍〗、张衡的地动仪和现代地震仪的工作原理类似,都是利用物体力学的惯性来检测大地震动波,从而进行远距离测量。王振铎正确地推断出地动仪由两部分组成:一部分是竖立在仪器樽形部位中央的一根很重的铜柱,即“都柱”;另一部分是设在“都柱”周围和仪器主体相接联的八个方向的八组杠杆机械。

〖陆〗、地动仪内部包含一个特制的“倒立摆”,该摆上下大小不同,上端较大而重。 当地震发生时,这种不稳定的倒立摆会发生倾斜。 摆的倾斜会触发仪器内部的机械装置。 机械装置反应后,导致龙口中的珠子被吐出。 通过观察珠子被吐出的方向,可以判断出地震的方位。

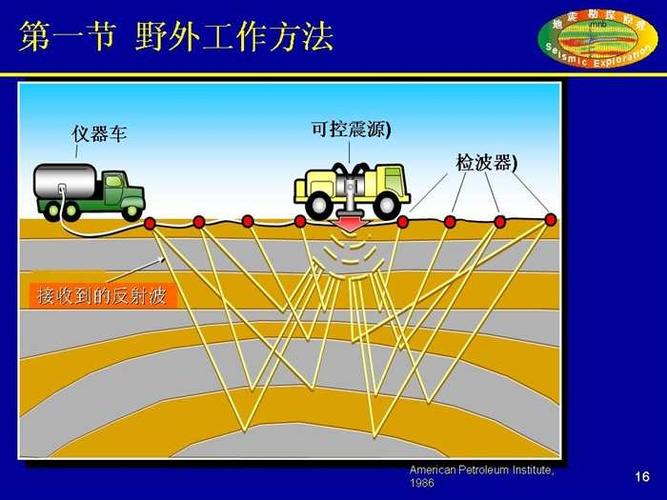

地震勘探的勘探方法

〖壹〗、如何实现二维地震勘探呢?将多个检波器与炮点按一定的规则沿一直线(称测线)排列,在测线上打井、放炮和接收。采集完一条测线再采集另一条测线。最后得出反映每条测线垂直下方地层变化情况的剖面图(二维剖面图)。这种方法从20世纪20年代初期已开始使用直至今天。

〖贰〗、地震勘探是地质学中常用的三种方法之一,包括反射法、折射法和地震测井,这些方法在陆地和海洋环境中均有应用。折射法在研究深浅界面或寻找高速地层时表现出色,但它受限于下层波速需大于上层的条件。相比之下,反射法更为广泛,因为它对岩层波阻抗的变化要求较低。

〖叁〗、包括反射法、折射法和地震测井(见钻孔地球物理勘探)。三种方法在陆地和海洋均可应用。研究很浅或很深的界面、寻找特殊的高速地层时,折射法比反射法有效。但应用折射法必须满足下层波速大于上层波速的特定要求,故折射法的应用范围受到限制。

地震中怎样测量震源位置

〖壹〗、地震源的定位可以通过多种地震记录仪技术实现。首先,通过比较体波和面波在地震记录仪上的到达时间差异,可以计算出震源到仪器的距离,然后在地图上以记录仪为中心画圆,震源可能位于这个圆的交点区域。接着,利用多台地震记录仪的同心圆确定,震源位置就落在两个圆的交点之一。

〖贰〗、三个台站记录到地震波以后,就可以在地图上画三个圆,三个圆的交点就是地震发生的位置了。

〖叁〗、用三角测量法!如果三个分开的地点分别收集到地震的资料,并且计算出地震的距离,那么地震的精确位置就能确定了。三角测量法能定出地震的震中而不是震源。震中是地球表面上正好在震源上面的点。地震通常不是发生在地面上,而是在地下。地震震源的深度变化非常大。震源较浅的地震通常发生在地下65公里处。

〖肆〗、确定震中位置的方法:一是把破坏最严重的极震区定为震中,称为宏观震中;二是用仪器测定的震源在地面上的垂直投影,称为微观震中或仪器震中。由于受震源区地质条件等因素的影响,宏观震中并不一定与微观震中重合。

怎样测地震深度,幅度?

〖壹〗、地震深度的测量是通过地震台网。深度的确定一般需要至少三个以上地震台的观测资料,近来台网密度一个省可以达到上百台。地震幅度一般一个台就可以测量,近来一般用震级来表示。震级测量已经有百余年的历史。

〖贰〗、地震深度的测定误差还受到地震观测站分布的影响。观测站的分布密度和分布位置直接影响地震波形到时数据的质量。如果观测站分布较为稀疏或分布不均,可能会导致地震定位的精度降低。

〖叁〗、钟摆尖端部的绕组线圈在地震时会处在永久磁石的磁场内,线圈产生电力,经过增幅后记录电流,这样就可以了解地震的情况。 现代地震仪通过计算机处理记录数据,能够判断出地震的震源位置、震源深度、发生时刻,以及震级。

〖肆〗、震级的标度最初是美国地震学家里克特(C.F.Richter)于1935年研究加里福尼亚地方性地震时提出的,规定以震中距100km处“标准地震仪”(或称“安德生地震仪”、周期0.8s,放大倍数2800,阻尼系数0.8)所记录的水平向最大振幅(单振幅,以μm计)的常用对数为该地震的震级。

地震监测地震监测的方法和手段

分为前十类。每一大类又细分为多种监测手段和异常分析项目,例如地壳形变的测量手段包括水准测量、断层位移测量、海平面和湖面观测等。地震学前兆分析项目尤为丰富,涵盖了地震活动的分布、频度、能量、应变等三十多种异常指标。

近来地震监测主要有几种划分方法,一种是专业与群众之分,指专业的地震台站和一些群测点,前者主要用监测仪器,如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等,用来监测地震微观前兆信息;后者则主要靠浅水井、水温、动植物活动异常等手段,来观察地震前的宏观异常现象。

我国地震监测方式和手段主要有:地震活动,地壳形变观测(含地倾斜、应力、应变、重力、空间大地形变测量、断层形变测量等),地磁地电(含地磁、地电、电磁波等),地下流体观测(含氡、汞、离子等地球化学分析及水位、流量、地温等观测),以及动物习性观测等十余种方法和手段。

地震监测近来主要依靠以下几种方法:测震,地壳形变观测,地磁测量,地电观测,重力观测,地应力观测,以及地下水物理和化学的动态观测。其中,测震记录区域内地震的时空分布,为预报大地震提供借鉴。地壳形变观测则关注地震前震区地壳形变的显著变化。地磁测量能反映地球深部物理过程,为地震预报提供依据。

专业地震台站,犹如地震的科学侦探,主要依赖高精度的监测仪器,如水位仪、地震仪和电磁波测量仪,这些精密设备能捕捉到地震发生前的微观迹象,如地壳微小的移动和电磁波异常,为我们提供预警的先兆信息。

这些异常可归为前十类,即地震学、地壳形变、重力地磁、地电、水文地球化学、地下流体(水、汽、气、油)动态、应力应变、气象异常以及宏观前兆现象。每一类前兆又包含多种监测手段和异常分析项目。如地壳形变包含有大面积水准测量、断层位移测量、海平面观测、湖面观测、地面倾斜观测等手段。

震级的测定方法

中国的震级测定方法主要依赖于地震面波质点运动的最大值,这个值通过公式 M=lg(A/T)max+ σ(Δ) 来计算,其中 A 代表地震面波的最大地动位移,取水平方向的矢量和,单位为微米;T 是相应的周期,以秒为单位;而 Δ 是震中距,以度为单位。

震级通常是通过地震仪记录到的地面运动的振动幅度来测定的。由于地震波传播路径、地震台台址条件等的差异,不同台站所测定的震级不尽相同,所以常常取各台的平均值作为一次地震的震级。地震发生时,距震中较近的台站常会因为仪器记录振幅“出格”而难以确定震级,此时就必须借助更远的台站来测定。

判断地震的远近和大小的方法:地震有大有小,有远有近,不同大小、远近的地震造成的破坏程度不同,采取避险的方法也不同。远震、小震不用理,近震、大震才需要避险。因此,地震发生时,人们应沉着冷静,注意判断地震的大小、远近。

中国的面波震级计算公式为:地震震级 M ,用地震面波质点运动最大值 (A/T)max 测定。计算公式为:M=lg(A/T)max+ σ ( Δ )式中: A 地震面波最大地动位移,取两水平分向地动位移的矢量和,μ m ;T 相应周期, S ;Δ震中距, ( 度 ) 。

判断地震的震级通常依据四种方法:通过地震有感范围判断、根据地震有感时间判断、依据地震震后地表形变判断,以及利用地震波来判断。震级是衡量地震大小的指标,由地震仪测定每次地震释放的能量来确定。我国采用世界通用的里氏分级表,共分为9个等级。

远震震级的测定一般分面波法和体波法两种。用面波测定震级MS 在浅源远震记录图上,面波震相比较突出,容易辨认,便于测量,被广泛采用,因而面波震级是通用震级。

地震的大小可以用什么和什么两种方式来衡量

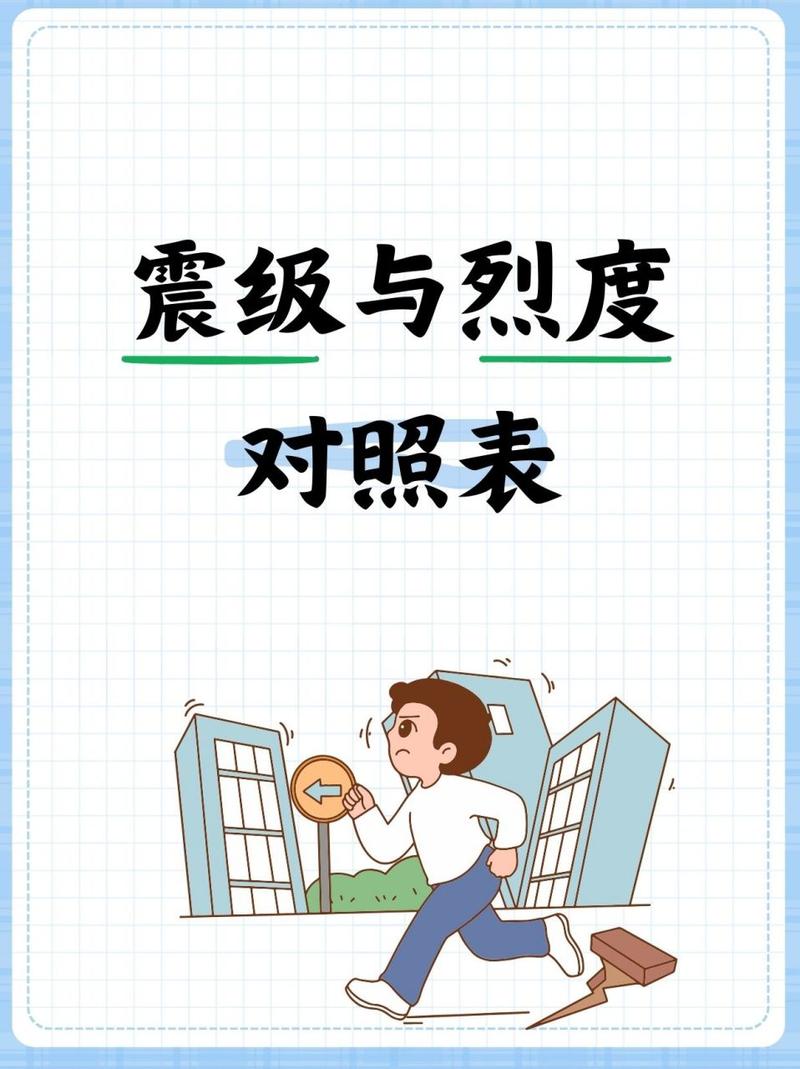

〖壹〗、地震的规模可以通过震级和烈度两种方式来衡量。震级度量地震释放的能量,通常以阿拉伯数字表示。而烈度度量地震对地表及其周围环境的影响程度,包括对建筑、自然景观等造成的破坏情况,通常使用罗马数字表示。震级度量地震本身的能量释放情况,而烈度度量则关注地震影响的实际状况。

〖贰〗、震级和烈度!地球上的地震有强有弱。用来衡量地震强度大小的尺子有两把,一把叫地震震级;另一把叫地震烈度。地震震级是衡量地震大小的一种度量。每一次地震只有一个震级。它是根据地震时 释放能量的多少来划分的,震级可以通过地震仪器的记录计算出来,震级越高,释放的能量也越多。

〖叁〗、地震的大小可以用( 震级 )和( 烈度 )两种方式来衡量。地震会以震级度量和烈度度量来衡量其严重程度,而这两个术语很易被误解为同一种度量衡。虽然震级度量和烈度度量并不相同,这些度量之间仍存在一定的关系。震级度量是计算地震间接释放的能量,并通常会以阿拉伯数字显示程度。

〖肆〗、衡量地震的大小有两把尺子:震级和烈度。震级是指地震释放能量的大小,用阿拉伯数字表示;烈度是指地震在不同地点造成破坏的程度,分为12级,用罗马数字表示(Ⅰ~Ⅻ)。一次地震只有一个震级,但可有多个烈度,一般讲,离震中越近的地方破坏就越大,烈度也越高。

〖伍〗、地震的强度可以通过地震震级和地震烈度来衡量,这两个概念有所区别。 地震震级 地震震级是衡量一次地震释放能量大小的量度。释放的能量越大,震级就越大。震级是通过地震仪记录到的地震波的最大振幅值来计算的。

地震的级别是怎样测出来的?已经发生了还测得出来?

〖壹〗、地震的级别通过地震仪进行测量。地震仪能够捕捉到地震发生时的震动,并将数据转化为数值。这些数值称为地震仪读数,用于确定地震的强度。根据世界通用的里氏地震等级系统,地震强度可以分为十级,每级相差约30倍的能量释放。在地震发生后,科学家会利用地震仪的数据进行分析,确定地震的震级和震源深度等信息。

〖贰〗、地震的震级和烈度划分 地震研究部门在报道某地区发生的地震时,往往要冠以发生了XX级的地震,烈度达到X度等等。地震的震级和烈度并不是一回事。 震级是指地震的大小;是以地震仪测定的每次地震活动释放的能量多少来确定的。

〖叁〗、震级是以地震仪测定的每次地震活动释放的能量多少来确定的,震级的标准衡量是里氏标准。我国使用的震级标准,是世界上通用的里氏分级表,共分9个等级,在实际测量中,震级则是根据地震仪对地震波所作的记录计算出来的。地震愈大,震级的数字也愈大,震级每差一级,通过地震被释放的能量约差32倍。

〖肆〗、震级是指地震震源释放能量的等级,通常用字母M表示。释放的能量越大,震级数字越大,反之亦然。震级是按照以标准地震仪测定的每次地震活动释放的能量多少来确定的。震级的数值是根据和震中相距100公里处的标准地震仪所记录的地震波最大振幅值的对数来确定的,采用里氏地震标准。

地震的测量方法的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于地震的测量指标、地震的测量方法的信息别忘了在本站进行查找喔。

还木有评论哦,快来抢沙发吧~